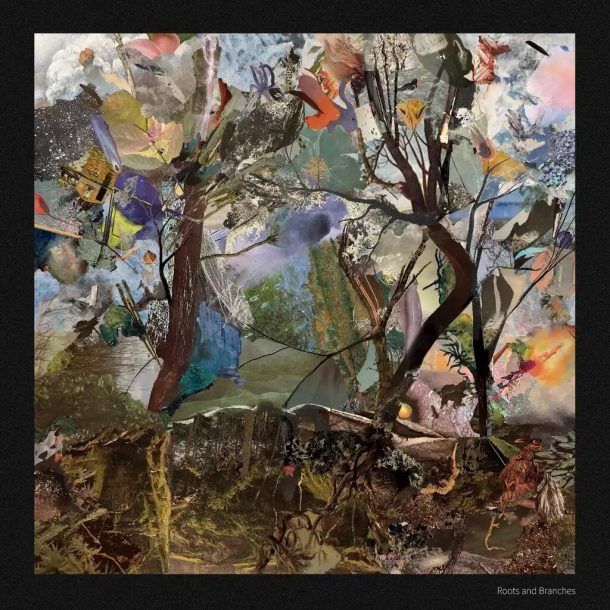

Avec toutes les belles couleurs et températures ensoleillées que nous offrent l’automne en ce moment, difficile de ne pas mettre un pied dehors pour aller contempler la nature dans sa palette la plus variée. Alors que je me baladais en forêt cette semaine en observant les différents arbres, les plantes couvrant les bords des sentiers, les petits cours d’eau venant alimenter toute cette vie en-dessus, au-dessous, il m’est venu l’idée selon laquelle le milieu du jazz québécois crée de la même manière, un écosystème vivant composé de plusieurs organismes et de plusieurs acteurs et actrices jouant différents rôles tous essentielles au maintien de son équilibre.

Les liens entre le concept d’écosystème et le milieu du jazz québécois

À la lueur de cette idée, j’ai trouvé intéressant d’écrire un petit article à ce sujet en proposant de tisser des liens entre le concept d’écosystème et le milieu du jazz au Québec tout en soulevant différentes questions. Quels sont ses principaux acteurs et actrices? Quelles sont les types de relations qui existent entre ces différents protagonistes impliqués? Comment peut-on penser à développer des pratiques durables contribuant à faire évoluer notre milieu en offrant une dimension équitable à tous et à toutes?

Le milieu du jazz québécois : les arbres et la terre

Lorsqu’on pense au milieu du jazz au Québec, on songe évidemment tout de suite aux grands noms, aux créateurs et interprètes composant cette riche palette sonore unique. Ce sont les arbres que l’on voit en premier, de différentes générations, de différents styles, de différents types. Ensuite, on pose le regard entre les sentiers et on s’aperçoit de la terre riche qui nourrit ces arbres, ce sont les lieux de diffusion et ses promoteurs, les différents festivals, les radios et les médias, tous créateurs d’espace pour permettre à ces grands êtres de prendre racine.

L’humus : l’éducation

Et puis, dans ce sol, il y a l’humus de la terre, celui qui retient en mémoire, celui qui alimente en minéraux et nutriments les futurs plantes qui y verront le jour. On peut alors penser à l’éducation, rôle joué en partie par les universités et établissements (pas seulement aux études supérieures mais aussi au secondaire et au cégep) mais surtout par des pédagogues impliqués qui tiennent à cœur leur rôle de transmetteur en partageant leur passion et leur expérience.

Les micro-organismes : le public

Dernièrement, il ne faut surtout pas oublier tous les micro-organismes qui viennent oxygéner l’humus, la terre, les arbres et qui forme le train de l’échange entre toutes les composantes de l’écosystème, c’est-à-dire le public qui vient assister aux concerts, les amateurs de jazz en tout genre. Sans lui, rien de tout cela ne serait possible.

Comment favoriser les échanges ?

Ces différents rôles incarnés par une multitude de gens entrent alors dans une relation d’interdépendance fragile sur laquelle il faut porter une attention particulière. D’autres questions surgissent alors : comment peut-on favoriser des échanges fluides entre le monde de l’éducation et celui de la performance? Quelles sont les valeurs associées aux lieux de diffusion et aux différents promoteurs? Quelles sont les pratiques visant à soutenir à long terme le milieu du jazz au Québec? Toutes des interrogations certainement importantes que je me permets de soulever ici afin de créer un nouvel axe de réflexion.

Le milieu du jazz québécois – une grande forêt mixte et colorée

Il est intéressant de remarquer finalement qu’un écosystème en santé perdurant dans le temps en est un qui consiste en un environnement diversifié et varié grâce à la coexistence des nombreux organismes différents qui le compose. Au Québec, nous possédons cette richesse de posséder plusieurs cultures se divisant en plusieurs groupes et sous-groupes, rappelons-nous alors qu’il faut toujours s’efforcer de créer une grande forêt mixte et colorée, en résistant au concept des monocultures menées par le paradigme de la compétition et de la productivité.

Nicolas Villeneuve – Impro Libres

Nicolas Villeneuve – Impro Libres

Nicolas Villeneuve est pianiste et pédagogue. Détenant une maîtrise en musique à l’Université Laval, il a entre autres étudié avec Lorraine Desmarais, Pierre Leduc, Yves Léveillé et Rafael Zaldivar. En 2019, il a lancé son premier album, Interstices, qui fait le pont entre la littérature sud-américaine et un jazz aux accents lyriques et poétiques.

NDLR : Souhaitons la bienvenue à notre nouveau collaborateur Nicolas Villeneuve qui écrit la chronique Impro Libres 🙂

Ceci est son 2e texte.

Quand le jazz est moins là (Nicolas Villeneuve)

Le jazz, c’est une longue histoire : Stanley Péan – De préférence la nuit.

Festival Québec jazz en juin 2023